FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM POLICIER DE BEAUNE (2016). LES FILMS À RETENIR… OU PAS…

Le Festival de Beaune a fermé ses portes le dimanche 3 avril au soir et voici venu le temps des comptes et du bilan…

Une sélection attrayante et originale avec en ligne de mire peu de vrais « Policier » mais toute une ribambelle de films originaux, élégants, déroutants, fascinants ainsi que quelques jolies déceptions.

En tout, onze films sont passés entre nos yeux et nos oreilles…

ONE OF US, Stephan Richter (Autriche)/date de sortie inconnue

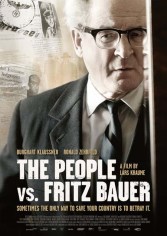

FRITZ BAUER, UN HÉROS ALLEMAND, Lars Kraume (Allemagne)/sortie 13 avril 2016

LA PANTHÈRE NOIRE, Ian Merrick (Rouaume-Uni), (séance « culte »,1977)

LES DÉMONS, Philippe Lesage (Canada)/sortie 14 septembre 2016

WHAT’S IN THE DARKNESS, Wang Yichun (Chine)/date de sortie inconnue

HEVN (REVENGE), Kjersti Steinsbø (Norvège)/date de sortie inconnue

MR. HOLMES, Bill Condon (États-Unis, Royaume-Uni)/sortie 4 mai 2016

CLEAN HANDS, Tjebbo Penning (Pays-Bas)/date de sortie inconnue

MAN ON HIGH HEELS, Jang Jin (Corée du Sud)/sortie 13 juillet 2016

LES ENQUÊTES DU DÉPARTEMENT V : DÉLIVRANCE, Hans Petter Moland (Danemark, Allemagne, Suède, Norvège)/sortie 6 mai 2016

GREEN ROOM, Jeremy Saulnier (États-Unis)/sortie 27 avril 2016

Pour cette 8ème édition l’on retiendra cinq coups de cœur dont un surpassant tous les autres : le troublant Man on high heels (Grand Prix 2016), superbe thriller « transgenre » mettant en scène un flic au look androgyne et au profil de surhomme qui castagne à tout-va et vit avec le souhait inavoué et bien ancré de devenir une femme. C’est extrêmement beau, la violence non feinte et omniprésente se fait raffinée et gracieuse, les scènes de combat chorégraphiées et théâtralisées à la perfection, le tout emmené par une photographie et une réalisation léchées, des acteurs-trices attachant-e-s et émouvant-e-s, des pointes d’humour irrésistibles ainsi qu’une tendance au grandiloquent et au kitsch totalement assumée. Bref, une petite merveille qui abandonne dans un état de béatitude absolue…

Hevn (Revenge) ou l’histoire d’une vengeance programmée et millimétrée qui tient en haleine et dont le rythme se révèle tout simplement parfait. Ni trop lente, ni trop véloce, l’intrigue avance patiemment au gré de secrets et autres révélations habilement distillés au cœur de magnifiques paysages norvégiens, donnant à la réalisation un aspect coquet et soigné. Le scénario aux allures de Harry, un ami qui vous veut du bien se montre tout à fait sublime, la psychologie des personnages et leur évolution parfaitement domptées, la réalisatrice Kjersti Steinbø signant avec ce premier long-métrage un petit bijou noir et anxiogène.

L’Autrichien Stephan Richter quant à lui nous propose avec One of us un film inspiré de faits réels. Si le sujet peut paraître un peu « bateau » et quelque peu « vu et revu » – des adolescents qui traînent, s’ennuient, boivent et fument avec, au bout du chemin, l’épilogue dramatique – le traitement du scénario lui se révèle tout à fait maîtrisé. Une œuvre toute en lenteur – où les scènes au ralenti côtoient l’indolence de l’ennui – et qui avance à petits pas mesurés et pudiques vers un épilogue aussi terrible qu’extrêmement bien mis en image. S’échappent de l’écran une vraie douceur et une grâce étrange prises entre les griffes d’un quotidien violent et sans avenir. Un film humble et percutant qui tend à la réflexion.

Fritz Bauer, un héros allemand nous replonge lui dans les plus belles et terribles pages de l’Histoire au travers d’un procureur Juif allemand pugnace et au tempérament de feu qui luttera contre vents et marées à la fin des années cinquante pour qu’enfin soit retrouvé et jugé le nazi en fuite Adolf Eichmann (responsable logistique de la « solution finale »). La bataille d’un homme blessé, caractériel et têtu pour qu’éclate la vérité, un homme qui ne reculera devant rien, ni manipulation, ni chantage, ni intimidation. Ce film passionnant et empli d’une rage saine et salvatrice met en scène un grand monsieur digne et insoumis incarné à la perfection par Burghart Klaußner dont la ressemblance avec le vrai Fritz Bauer est troublante. En toile de fond l’on traite également du sort fait aux homosexuels dans ces années-là, double perspective particulièrement bien sentie pour un film d’une grande intelligence.

Enfin, dernier coup de cœur, Clean hands, film hollandais qui s’attaque au monde la mafia. Une mère de famille heureuse, un père qui trempe dans des affaires hautement douteuses et des enfants épanouis, jusqu’à ce que le business du cher papa mette toute la famille en danger et que l’indolente maman décide de soustraire sa progéniture à cet univers impitoyable. Si le début se fait longuet, si le personnage de la mère agace prodigieusement par son attitude naïve, égoïste et superficielle, le réalisateur parvient à la faire grandir, à développer en elle un tempérament et un charisme plaisants jusqu’à un épilogue déchirant, magnifiquement triste et violent. Clean hands parvient brillamment au fil de son avancée à s’étoffer et à croître, prend ses marques petit à petit pour devenir un beau et majestueux long-métrage.

Dans la catégorie des films « sympas-mais-pas-inoubliables », nous retrouvons What’s in the darkness de la chinoise Wang Yichun. Durant l’été 1991, dans un village, une jeune fille est retrouvée violée et assassinée. Ce qui est intéressant ici – en dehors d’une enquête quasiment inexistante – c’est le portrait de l’adolescente tenant le rôle principal. Espiègle, frondeuse, avide de liberté et qui n’hésite pas à tenir tête à une mère antipathique et un père légiste fantasque aux allures de fin limier. C’est à la fois sombre, tendu, drôle et touchant sans pour autant parvenir à briller réellement, le tout étant un peu fouillis et un brin malhabile.

Les enquêtes du département V se poursuivent avec le petit nouveau, Délivrance (toujours adapté des romans de Jussi Adler-Olsen). Plutôt bien ficelé, agréable à regarder, calleux et tempétueux, ce ne sera malgré tout pas le policier de l’année, incohérences, maladresses et autres invraisemblances parsemant ce film traversé également d’une petite morale prosélyte dont l’on se serait bien passé. Une histoire d’enlèvement sur fond de secte religieuse qui tient assez bien la route mais manque de tempérament et de noirceur malgré la présence d’acteurs-trices justes et très investi-e-s.

Quant à La Panthère noire (« séance culte ») de Ian Merrick, difficile de porter un jugement sur ce film datant de 1977 et qui a malheureusement bien mal vieilli. La réalisation, 40 ans après, s’affiche comme désuète, l’image est sale et les acteurs-trices peu convaincant-e-s. Reste le personnage principal, absolument fascinant, sociopathe gavé à l’idéologie martial qui braque des Postes et finira par séquestrer une jeune héritière. Obsédé par la rigueur militaire et l’argent, cet homme est tout simplement redoutable et terrifiant. Ce qui promulgue ce film au rang de « curiosité à voir » réside dans le fait que Ian Merrick s’est attaqué à un fait divers qui, à l’époque, bouleversa l’Angleterre, une Angleterre bégueule et procédurière qui l’accusa d’avoir voulu faire du sensationnalisme crasse et qui valu à cette œuvre froide et irrégulière une interdiction de sortie en salle et plus de quatre décennies de quasi anonymat. Intéressant à (re)découvrir.

Pour terminer notre tour du Festival de Beaune voici venu le temps des déceptions…

Les Démons, que j’avais très envie de voir et qui m’a finalement abandonnée totalement blasée et ennuyée. Le réalisateur canadien Philippe Lesage présente le parcours de Felix, petit garçon étrange et angoissé qui vit dans son monde, un monde fait de fantasmes et de peurs obscures. Si se pencher sur les terreurs enfantines apparaît comme une très bonne idée, ce film se fait malheureusement brouillon, avec un trop grand nombre de réflexions qui s’entremêlent. Certes les démons intérieurs – et extérieurs – qui parsèment nos vies sont légion mais ici il y en a trop, beaucoup trop, cette production partant dans tous les sens, sans ligne directrice concrète. Problèmes familiaux, d’identité, de pédophilie, de relationnel, d’humiliation, tout se confond jusqu’à l’overdose de pistes, un kaléidoscope de névroses et de réalité qui finit par donner le tournis. Dommage car la réalisation est consciencieuse, les acteurs-trices formidables et le postulat de départ original.

Décidément Jeremy Saulnier et moi-même avons quelque peu du mal à nous entendre. Blue Ruin – qui a l’époque m’avait laissée perplexe bien que j’en eusse reconnu les nombreuses qualités – se montre malgré tout bien meilleur que ce Green Room raté et sans grand intérêt… Un groupe de punk-rock se retrouve par hasard à jouer dans une structure tenue par des néonazis, perdue au fin fond d’une forêt de l’Oregon. Un meurtre, des témoins gênants et le jeu de massacre commence. Beaucoup d’hémoglobine et de cadavres pour un propos malheureusement bien creux. Si l’on décide de s’attaquer au nazillon décérébré il ne faut pas se contenter de lui affubler son plus seyant bomber, ses plus beaux lacets rouges ou blancs et ses plus reluisantes croix gammées ou autres symboles SS, il faut également faire en sorte qu’au-delà de l’enveloppe apparaisse une âme, toute noire soit-elle. J’aurais aimé qu’historiquement, politiquement et idéologiquement il ressorte quelque chose de ce film, ce qui ici est bien loin d’être le cas. Du skinhead très hollywoodien et du jeune punk « Rambo-isé » pour un film qui se laisse certes regarder mais qui, à l’image de Blue Ruin, s’oubliera vite… Il faudrait que Jeremy Saulnier après avoir parfaitement compris ce qu’est la forme s’attaque désormais au fond, afin d’éviter le malentendu d’un long-métrage où le manque de propos se frotte à une narration d’une trop grande pauvreté. L’on me rétorquera qu’il s’agit d’un film de genre et qu’on ne lui demande guère plus que du sang et de la castagne mais, personnellement, cela ne me suffit pas.

Et enfin, LA catastrophe de Beaune 2016. Roulement de tambour… Suspense haletant… Mr. Holmes, qui se révèle comme la honte ultime, l’un des pires films qu’il m’ait été donné de voir. Nous retrouvons notre bon et sympathique Sherlock Holmes – vieux et malade – qui se remémore (enfin, il essaye) une enquête irrésolue et centrée sur une jolie femme blonde qui lui fit légèrement chavirer le cœur quelques années auparavant. Si l’acteur Ian McKellen joue parfaitement le rôle (idiot) qu’on lui impose, faire de Holmes un grabataire à la démarche Charlie Chaplinesque (une bonne canne et les petons en canard) et qui hume bon le sapin et le mouroir est lamentable. C’est pathos, emphatique, gavé de bons sentiments, long, lent, vide, insipide et la crise de rire frôle bien souvent la crise de pleurs. Si l’on affectionne particulièrement le personnage créé par Conan Doyle il est tout bonnement interdit de se frotter à cette caricature grotesque et insupportablement mélo et pitoyable. En dehors de sa pseudo bluette avec la dame blonde un peu toquée, la dernière enquête de Sherlock Holmes se résume à… Débusquer un nid de vilaines guêpes qui piquent (c’est chouette, même avec un pied dans la tombe il arrive à résoudre ce mystère incroyable). La question mérite d’être posée : ce film est-il une (mauvaise) blague ? Précisons que Mr. Holmes a été réalisé par Bill Condon qui a, entre autres, également réalisé Twilight Chapitres 4 et 5, ce qui (je vais être méchante) aurait dû me mettre la puce à l’oreille. Plus que dispensable, il faut vite oublier ou faire carrément comme si cette abomination n’existait pas…